El libro es un pedazo de silencio en las manos del lector. Quien escribe calla. Quien lee no rompe el silencio.

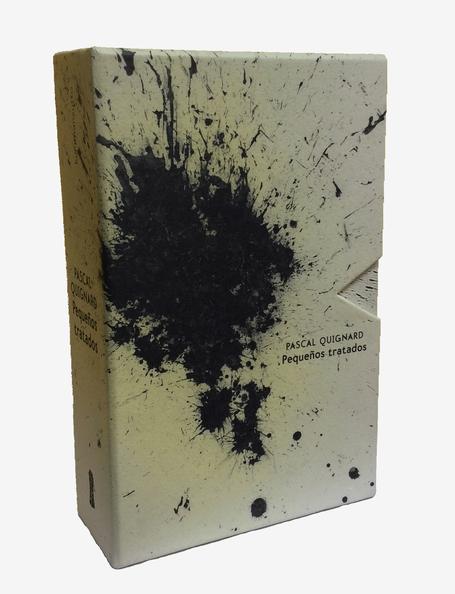

Pascal Quignard. Pequeños tratados I. trad. Miguel Morey. Sexto Piso, 2016.

Imagen © Pascal Quignard, per Xulio Formoso.

El libro es un pedazo de silencio en las manos del lector. Quien escribe calla. Quien lee no rompe el silencio.

Pascal Quignard. Pequeños tratados I. trad. Miguel Morey. Sexto Piso, 2016.

Imagen © Pascal Quignard, per Xulio Formoso.

<< Aprender era un placer intenso. Aprender equivalía a nacer. Se tenga la edad que se tenga, el cuerpo experimenta entonces una especie de expansión.

De repente la sangre fluye mejor en el cerebro, detrás de los ojos, en las yemas de los dedos, en la parte superior del torso, en la parte baja del vientre, en todas partes.

El universo se dilata: de pronto se abre una puerta donde no había puerta alguna y el cuerpo se abre con esa misma puerta.

El cuerpo antiguo se convierte en otro cuerpo. Un país desconocido se extiende o avanza a toda velocidad y crecemos con lo que crece. Todo lo conocido cobra un nuevo sentido, atrae una nueva luz, y todo lo que hemos abandonado regresa de repente a la nueva tierra con un nuevo relieve todavía inexpresable, porque no era posible preverlo.

Esta metamorfosis se describe en todos los héroes de todos los cuentos antiguos, y quizá sea eso lo que suscita cada tres o cuatro noches la irresistible atracción que la lectura de esos pequeños mitos tiene para mí: tanto en la lectura del cuento como en el propio cuento se liberan ciertas fuerzas. Unas pocas palabras susurradas por hadas o animales se convierten en poderosos gestos o miradas semánticos. Esas palabras casi se convierten en manos que inventan realmente a su presa, inventando a su vez una aprehensión completamente nueva: un bastón, un arco, un ladrillo, una fronda, una barca, un caballo.

Las nuevas armas, inventando sus nuevas presas, engendran nuevas astucias, dan lugar a nuevos cazadores.

Desafíos que no conciernen a nadie se descubren de pronto en el azar de una consecuencia que no habíamos buscado. Eso es aprender. Caen las barreras y, al caer, desaparecen las distancias. Eso es aprender. La oscuridad del bosque se desvanece. Aumenta el recorrido del viaje.

No hay que enseñar a quien no siente alegría al aprender.

Apasionarse por lo que es otro, amar, aprender, es lo mismo. >>

Pascal Quignard, Vida secreta, Trad. Encarna Castejón. Espasa, 2004.

“Así, lo que nos desposee, lo que rompe la individuación, lo que disloca la sintaxis, lo que pone en peligro las significaciones se sumen en el vacío, hacen caer en pedazos pequeños la ficción de la realidad. Porque lo “real” no es la “realidad exterior”. Menos todavía la “realidad interior”. Lo real no es ni interior ni exterior. No es “nada” más que “esto”, cuando todo el hielo simbólico se resquebraja y cae, cuando todos los edificios imaginarios, todos los puntales de voz, todas las sucesiones de signos quedan reducidos al estado de un vapor. Cuando toda la “decoración” ha caído. Cuando se cesa de amueblar, de amar, de pensar, de hablar, de echar el ojo a cuerpos, libros, sonidos. Lo real, “esto” es lo asimbólico, la muerte, el electroencefalograma plano, el vacío.

Ese rostro, esas gotas de sangre sobre la nieve, el espino blanco, el vuelo de las ocas salvajes… A veces estamos hartos de guarnecer, de amueblar incesantemente el vacío que yace en medio de la cabeza con “pensamientos” y reiteraciones durante el día, con “sueños” y obsesiones por la noche.”

Pascal Quignard. Pequeños tratados (2 vol.), trad. Miguel Morey. Ed. Sexto Piso, 2016.

Los Pequeños tratados es la obra que ha convertido a Pascal Quignard en uno de los escritores más importante de nuestro tiempo. No son ensayos ni ficciones. No pertenecen a ningún género, o inauguran uno nuevo. Fragmentos de cuentos, vestigios de narraciones, restos de partituras. Son una forma que recoge todo lo olvidado por la historia, lo que ha quedado al margen, lo más pequeño en la frontera del mundo. Un cofre donde están a resguardo los tesoros de la historia humana: dioses que desean nuestra alegría, la sombra de los muertos, las lenguas desaparecidas, la música del pensamiento, los mitos que nos fundan, la dignidad del silencio. Son las suites barrocas de Bach transcritas en palabras. Es Montaigne, pero más intenso, más salvaje, más violento. Es el cuidado de los restos de un naufragio, de pequeños fragmentos que, una vez unidos, nos devuelven, intacto, lo mejor de nuestra humanidad. [Contraportada del cofre editado por Sexto Piso]

Pascal Quignard (Francia, 1948) nació en una familia de gramáticos y de organistas. Cursó estudios de filosofía en Nanterre con Emmanuel Levinas, Jean-François Lyotard y Paul Ricoeur. Comenzó una tesis sobre el estatuto del lenguaje en el pensamiento de Henri Bergson, pero los acontecimientos de mayo de 1968 lo alejaron de la filosofía y lo acercaron a la literatura. Quignard trabajó para la editorial Gallimard, desempeñando varios cargos. Fue fundador del Festival de Ópera y Teatro Barrocos de Versalles, consejero del Centro de Música Barroca y presidente del Concierto de las Naciones. En 1994 abandonó todos sus cargos para dedicarse a la lectura y a la escritura de libros sin género. Autor de “Todas las mañanas del mundo”, adaptado al cine por Alain Corneau, recibió el Premio de la Crítica, y el Premio Goncourt en 2002 por “Las sombras errantes”, primer tomo de un largo y amplio proyecto que titula Último Reino, del que se publica este otoño en Francia el volumen X.

Pascal Quignard (Francia, 1948) nació en una familia de gramáticos y de organistas. Cursó estudios de filosofía en Nanterre con Emmanuel Levinas, Jean-François Lyotard y Paul Ricoeur. Comenzó una tesis sobre el estatuto del lenguaje en el pensamiento de Henri Bergson, pero los acontecimientos de mayo de 1968 lo alejaron de la filosofía y lo acercaron a la literatura. Quignard trabajó para la editorial Gallimard, desempeñando varios cargos. Fue fundador del Festival de Ópera y Teatro Barrocos de Versalles, consejero del Centro de Música Barroca y presidente del Concierto de las Naciones. En 1994 abandonó todos sus cargos para dedicarse a la lectura y a la escritura de libros sin género. Autor de “Todas las mañanas del mundo”, adaptado al cine por Alain Corneau, recibió el Premio de la Crítica, y el Premio Goncourt en 2002 por “Las sombras errantes”, primer tomo de un largo y amplio proyecto que titula Último Reino, del que se publica este otoño en Francia el volumen X.

Bibliografía en castellano:

https://www.todostuslibros.com/autor/pascal-quignard

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pascal_Quignard

No os perdéis la entrevista completa subtitulada en castellano:

http://www.otrocanal.cl/video/pascal-quignard-reflexiones-desde-el-arte

Pensando en el cuento de La Llorona

« Médée est debout dans le temple d’Héra.

Midi Médée médite.

Elle voit sur la droite, au loin, les ruines du palais qui a été brûlé, surmonté par la poussière et la nuée.

Elle a un air étrange, recueilli. Elle tient ses paupières baissées. Ce qu’elle médite monte en elle. Elle n’a pas encore d’intention. Elle hésite. Elle aime les petits. Elle hait son époux. Quelle est la plus grande joie pour une femme ? Se venger de son époux ? Préserver ses petits ? Elle est partagée : elle médite. Elle est déchirée : elle médite. Elle est extraordinairement belle. »

Extrait du texte de Pascal Quignard, Medea, collection Ritournelles, mars 2011.

Con Carlotta Ikeda (solo de danza), Pascal Quignard (texto) y Alain Mahé (música en directo, koto)

« Medea está de pie en el templo de Hera.

Mediodía Medea medita.

En el lado derecho, a lo lejos, ve las ruinas del palacio que ha sido quemado, ahora coronado por una nube de polvo.

Medea tiene una extraña actitud, está ensimismada. Ha bajado los párpados. Lo que medita asciende en ella. Carece aún de intención. Vacila. Ama a sus hijos. Odia a su esposo. ¿Cuál es la mayor alegría para una mujer? ¿Vengarse de su esposo? ¿Preservar a sus hijos? Se siente dividida: medita. Se siente desgarrada: medita. Es extraordinariamente bella.»

Versión castellana: Muriel Chazalon

Carlotta Ikeda, figura tutelar de la danza butoh, se encuentra con Pascal Quignard en torno a la Medea de Eurípides.

Quignard escribe un texto con el cual la bailarina va midiéndose hasta concebir un solo, acentuado por sus afinidades comunes: la poesía, la meditación, los fragmentos, la palabra y el silencio, el origen, el nacimiento, el sexo y la muerte.

Danzar el amor, escribir la premeditación, encarnar el terror, expresar el carácter complejo y contradictorio de esa mujer que representa, simultáneamente, la humanidad a través de su pasión y la inhumanidad por sus actos. El proyecto de Carlotta Ikeda y Pascal Quignard atravesará a Medea en forma de variaciones, con la imagen del volcán en cada uno de sus centros.

El personaje de Medea es una figura de la oscuridad y de la inquietud surgida en el transcurso de un atroz sufrimiento físico. Traicionada, repudiada por el hombre que deja entonces de amar, parece metamorfosearse, abandonada por su cuerpo, sometida a una cólera volcánica, llevada en una danza fantasmagórica que la empuja a cometer actos terribles que ya no domina, esos mismos gestos que antes cometía por amor. ¿Cómo bailar este dolor y este desamparo plenamente humanos?

Carlotta Ikeda teje estos temas con su danza que agita e interroga los fundamentos mismo del ser. Un encuentro esencial en lo más profundo con la lengua y el pensamiento de Pascal Quignard.

© La Grande Mêlée 2011

Esta función tuvo lugar en el Théâtre Paris-Villette du 7 al 19 febrero 2012

Ulises, harapiento, es reconocido por su viejo perro Argos.

Hace 2800 años, en la Odisea, XVII, 301, Homero escribió: Enoèsen Odyssea eggus eonta. Palabra por palabra: pensó a “Ulises” en aquel que avanzaba hacia él.

La escena es asombrosa porque ningún hombre y ninguna mujer en la isla de Ítaca había reconocido a Ulises vestido de mendigo: es Argos, su viejo perro, quien repentinamente reconoce a aquel hombre. El primer ser sorprendido en el acto de pensar, en la historia europea, es un perro.

Un perro que piensa a un hombre.

Retomo la escena: el perro está echado en el estiércol. Al sonido de una voz junto a la puerta, alza la cabeza. Ve a un mendigo hablando con el porquero. Pero el disfraz no engaña al perro: piensa a Ulises en el mendigo.

Ahora bien, en ese mismo instante, de pronto, el propio Ulises percibe que ha sido reconocido en aquel espacio (que alguien “piensa” en él en el lugar). Ulises mira a su alrededor y al fin advierte, no lejos del portal, yaciendo en el montón de basura y paja sucia, a su viejo perro de caza, Argos, con el que perseguía jabalíes, ciervos, liebres, cabras montesas veinte años atrás, cuando era rey de la isla.

Ante todo, Ulises no quiere ser reconocido. Enjuga aprisa una lágrima que se desliza por su mejilla, previamente ensuciada con un pedazo de carbón a fin de no ser identificado.

Argos alza los ojos, sacude su hocico, “piensa” a Ulises en el mendigo, mueve la cola, agacha las dos orejas, muere.

Piensa y muere.

Así, el primer ser que piensa en Homero resulta ser un perro porque el verbo “noein” (verbo griego que se traduce como pensar) quería decir, en primer lugar, “oler”. Pensar es olfatear la novedad surgida en el entorno. Es intuir más allá de los andrajos, más allá del rostro embadurnado de negro, en el corazón de la falsa apariencia, en el fondo del ambiente que no cesa de modificarse, la presa, la velocidad, el propio tiempo, el salto, una muerte posible. Provenimos de una especie en la que la depredación se imponía a la contemplación. Contemplación, en griego, se decía theôria. La presa desaparecía en el devorador. La presa no se podía contemplar sin una agresión casi inmediata, sin la destrucción consecutiva a la visión, y sin su devoración exhaustiva en los restos de la carroña descoyuntada por cada depredador saciado.

Solo podían contemplarse, una vez satisfecha el hambre, los desechos de la comida: cornamenta, huesos, dientes, colmillos, garras, pieles, caparazones, plumas, excrementos, estiércol.

Es el primer léxico.

Todos esos relieves en el campo visual, vestigios de lo vivo, trazas de la motricidad de las fieras, mnemotecnias de sus muertes, son otras tantas letras (en latín, litterae) que formaban lo único que podía contemplarse.

Parménides escribió que los signos (en griego, los sèmata) son ante todo los excrementos de las bestias perseguidas, luego las huellas que señalan su camino, por último los astros (en latín, los sidera) que dan cuenta de su itinerario.

Los signos del paso de las bestias devienen signos de reconocimiento que guían a los cazadores hacia sus presas, hasta que regresan y pasan a ser indicios que permiten volver desde el lugar de la refriega hasta el “hogar”, hasta su “fuego”, hasta la cocción de las presas muertas y despedazadas, hasta la posibilidad del relato no solo de caza sino también de supervivencia, junto a los suyos, sentados en corro alrededor de las llamas que cuecen las presas muertas.

El movimiento de retroceso se dice meta-phora en griego.

El movimiento consistente en dar media vuelta se dice Tao en chino.

Los antiguos griegos de Turquía (como los antiguos chinos del taoísmo) pensaban el pensamiento como un viaje de ida y vuelta: noein y neomai. Piensan el pensar como un viaje que no olvida el camino andado. Un viaje que avanza regresando, tal es el camino, el callejón, la senda que constituye el fondo del pensamiento. Chuang-tsé escribe: ése es el Tao. En la misma época, Heráclito escribe, más sabiamente: es una enantiodromía (un trayecto que vuelve sobre sus pasos). Por esa razón los primeros pensadores de Grecia, mucho antes de que la filosofía se constituyera como tal, quisieron fundar la palabra noos (pensamiento) en la palabra nostos (regreso). Pensar era errar en cualquier dirección recordando cómo regresar vivo junto a los suyos después de la prueba mortal. Hay una añoranza (en latín, un regressus) incluso en la audacia de pensar. Hay un camino que no se olvida en lo que piensa. Es lo que significa la palabra griega método (meta-hodos): el camino inverso (la vía recapitulativa) donde precisamente el trans-porte (la meta-phora) se hace al revés. Hay algo perdido que se ama incesantemente en el movimiento nostálgico del pensar. ¿Los seres humanos pueden pensar sin retorno? No. Entendemos por qué Rabdod(i) piensa primero, antes de tomar la decisión de metamorfosear su cuerpo, antes de hundirlo en una nueva agua originaria: “¿Dónde han ido mis muertos?”. Una añoranza hace presa en él y huye del agua eterna para reencontrarse, después de tres días, donde se congregan los más numerosos: en la oscuridad del otro mundo donde se acurrucan, bajo tierra, todos los muertos que allí se descomponen.

Así es como el verso 326 del canto XVII de la Odisea de Homero describe el extraño thanatos (la voluptuosidad, la deflación, la depresión, la muerte) del perro de caza en el instante inmediatamente posterior a su noèsis (su olfato, su pensamiento). Las sombras de la muerte cubrieron los ojos de Argos justo después de percibir a Ulises, a quien llevaba esperando veinte años.

__________

(i) Caudillo pagano de Frisia (siglos VII-VIII d. C.). La leyenda asegura que Radbod estuvo a punto de bautizarse, pero cuando se le dijo que tras su muerte no encontraría a ninguno de sus ancestros en el cielo, renunció al sacramento y a entrar en la Iglesia con estas palabras: “Prefiero una eternidad en el Infierno con mis antepasados que en el Cielo con mis enemigos”.(N. del T.)

Traducción: Antonio F. Rodriguez

http://revistakokoro.com/morirdepensar.html

Pascal Quignard. Mourir de penser. Paris: Grasset, 2014. [Cap. III]

Imagen: Goya, El perro semihundido

https://blogdelesllobes.wordpress.com/2015/11/12/circulus-vitiosus-deus-pascal-quignard-2/

Probablemente, uno de los primeros mapas de Çatal Höyük, datado de 6.200 BC.

Catal Hüyük, la primera ciudad, es una ciudad construida contra los leones, los bisontes, las serpientes, los ratones.

Un círculo de piedras de al menos dos millones de años en la garganta de Olduvai. Es el refugio más antiguo (hogar para mujeres y niños humanos) de la Historia.

La predación deriva de la fascinación, que deriva a su vez de la satelización morfológica. Las abejas y su vida extraordinaria conforman una danza alrededor de su nido. Esta danza es un lenguaje nutritivo que retorna y convoca. El nacimiento del lenguaje viene inspirado por la predación. El lenguaje es una llamada. El lenguaje es una predación como, antes de su invención, el sueño en los animales es una predación no ya de presas sino de la silueta de las presas.

Planteo una gravitación carnívora silenciosa, luego lingüística, en la fuente de la ronda errante que inventó la danza que inventó el círculo.

En su retórica especulativa, Frontón dice que el lenguaje humano (las lenguas) come las imágenes como los cuerpos arrancan, con los dientes, las carnes.

*

Hay una danza antes de la danza porque el círculo designa, simplemente, el retorno al remitente. Hay un goce concéntrico mortal. Hay un enigma del suplicio fundador de los grupos humanos que se concentran, se arrodillan, alzan los brazos, mascullan, se hacen uno en torno al supliciado, luego imponen un progresivo silencio en torno a la presa inerte, justo antes de la primera palabra del lenguaje que pronuncia la emoción de la muerte bajo la mirada de los supervivientes que los rodean a todos, en silencio, al menos en un silencio aún imitado, el “silencio total” de aquel a quien han arrebatado la vida.

Es Isaac en la cima de un monte.

Es el rey Penteo en la cima de un monte.

Es Jesús en la cima de un monte.

Las palabras que reputamos humanas son esos gritos ahogados que se elevan cuando la violencia se aplaca. Cada una de ellas designa a un ser que ya no está.

*

La especie humana es espontáneamente alucinadora (más que auto-disimuladora).

Es inconsciente no por lo que rechaza sino porque jamás percibe lo real.

Los hombres rara vez abren los ojos a la aterradora anarquía de la crónica humana. A ojos humanos, es decir, en el fondo de su memoria inevitablemente lingüística, toda catástrofe deviene un calvario que tiene un sentido. Este sentido equivale a la saciedad, es decir, a la paz. El narrador social (el mito) siempre defiende la reproducción del orden social, que inscribe violentamente en el paraje, contra el “parásito” que desaloja en la sangre y cuya muerte violenta devora, y la apariencia y hasta el recuerdo. Cada pueblo se distribuye sus acontecimientos orientados, sus asociaciones retrospectivas, sus mentiras, sus “facta falsa”, de lengua en lengua, es decir, de comunidad en comunidad. El futuro siempre es bueno, la situación es positiva, el grupo es, en líneas generales, inocente, los niños son más o menos amables, la paz no tardará en llegar aunque no ha estado presente ni siquiera una hora.

*

El hecho de decir se olvida bajo lo que se ha dicho.

El quod de la lengua se olvida en beneficio del quid del pensamiento.

El significante se olvida bajo el significado.

El sacrificio sangriento se olvida bajo el Dios.

El señuelo social se olvida bajo el padre.

*

Cuando los fragmentos sexuales se unen, las bocas sexuales diferentes de la mujer y del hombre imitan una manducación que se inhibe. Se encarnizan en la ternura. Esto se llama seducir en quienes fingen seguir siendo herbívoros. Pero la palabra masacre es el viejo nombre francés de la unión sexual. En latín unión sexual se decía unio carnalis. Hay que remontar incesantemente el antaño de la devoración.

El encarnizamiento define estrictamente la adquisición de lo carnívoro.

Encarnizarse es ofrecerse a la carne sangrante que surge bajo la piel muerta.

Encarnizar a un halcón, encarnizar a un perro, a fin de hacerlos cazadores.

Somos una especie encarnizada.

En los pueblos cristianos, durante un milenio, los viernes correspondían a la prohibición de la carne (carne roja) y al domingo correspondía la prohibición de la masacre (en el sentido de coito).

*

Expulsa lo natural, y volverá al galope.

Expulsa la animalidad, y el alma humana abre sus ojos de rape y su hocico de tigre.

Cubre los cuerpos de tejidos, de telas, de seda, de lujo, de tatuajes, de joyas, y la arcaica desnudez simiesca surge de pronto al borde de una costura o en un pliegue.

Traducción: Antonio F. Rodríguez

http://revistakokoro.com/circulus.html

Pascal Quignard. Les désarçonnés. Cap. LXXVII, Grasset, 2012 (éd. de poche “folio” , 2014). Trad.: Los desarzonados, El cuenco de plata, 2013.

Pascal Quignard (Verneuil-sur-Avre, 1948) es un prodigioso escritor y lingüista francés, autor de una obra ya considerable (novelas, ensayos, tratados, cuentos…). Procede del seno de una familia con larga tradición musical. Él mismo fue músico, violonchelista, y fundó y dirigió el Festival de Ópera y el Teatro Barroco de Versalles; también escribió el guión del film Tous les matins du monde. Sus textos, impregnados de una honda sensibilidad rítmica y de una estremecedora delicadeza musical, dibujan continuos meandros que serpentean por la etimología de las palabras. Su escritura, poética e hipnótica, se abreva en la cultura clásica y requiere del lector una lectura pausada, meditada y reiterada. Siendo niño sufrió fases de autismo y anorexia, que se repitieron en la pubertad, trastornos que contribuyeron a que el lenguaje tomase forma dentro de su cabeza de una forma completamente diferente a como lo hubiera hecho de haber gozado de un desarrollo (más) sano y normal. Esta dolorosa y temprana experiencia personal sin duda no es ajena a la naturaleza singular, híbrida, heterodoxa, del pensamiento y de la escritura de Quignard. Según él mismo ha declarado, ese silencio forzado fue lo que le llevó hasta la escritura y la lectura, “pude hacer el siguiente trato: estar en el lenguaje callándome”. En 1976, se unió al comité de lectura de la prestigiosa editorial Gallimard hasta el año 1994, fecha decisiva en que abandonó todos los cargos públicos, y se aisló por completo para centrarse en la escritura. Les désarçonnés hace parte de una serie de 14 libros, un amplio proyecto de escritura fragmentaria (un conjunto de pequeños tratados, de aforismos, de anotaciones, de cuentos…) iniciado en el 2002 llamado Dernier royaume que, a día de hoy, consta de nueve tomos. El último publicado se titula Mourir de penser (2014), Morir por pensar (El cuenco de plata, 2015).